Seguimos de enhorabuena. Recientemente se ha publicado en un número mográfico de la revista Healthcare el artículo «Clinical Simulation in Palliative Care for Undergraduate Nursing Students: A Randomized Clinical Trial and Complementary Qualitative Study» (Simulación clínica en cuidados paliativos para estudiantes universitarios de enfermería: Un ensayo clínico aleatorizado y un estudio cualitativo complementario). En este estudio han participado Ana Alejandra Esteban-Burgos, Daniel Puente-Fernández, María Paz García-Caro y Rafael Montoya-Juárez del grupo PATH, así como Jesús Moya-Carramolino del Hospital de Vall d’Hebron en Barcelona, Miriam Vinuesa-Box del Hospital Clínico San Cecilio, y Manuel López-Morales, de la Universidad de Granada. Sus resultados derivan del proyecto de innovación docente “Simulación Clínica para la mejora de las competencias en comunicación y gestión emocional en cuidados paliativos y atención al final de la vida (SIM-PAL)” (PID-362-18), financiado por la Universidad de Granada, dentro de la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente y Buenas Prácticas del Plan FIDO UGR 2018-2020.

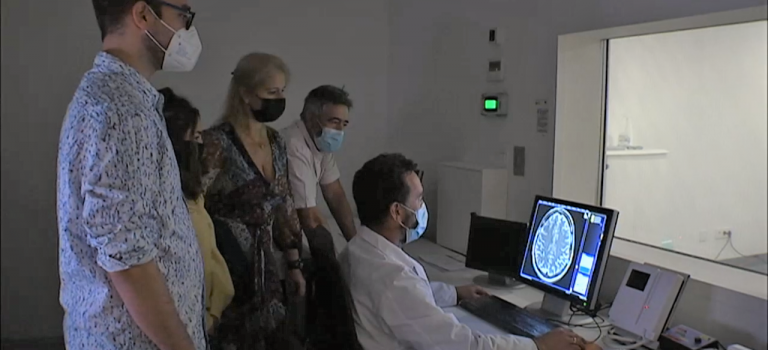

La simulación clínica es una metodología de aprendizaje cada vez empleada en la formación de profesionales en ciencias de la salud. En ella se representan acontecimientos o situaciones que imitan la práctica clínica con la mayor exactitud posible. La incorporación de actores y actrices que interpreten a pacientes estandarizados aporta un valor adiccional en términos de realismo y verosimilitud. La simulación es si cabe más necesaria en una asignatura como los cuidados paliativos, donde se requieren buenas habilidades de comunicación y de afrontamiento de problemas complejos.

Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de una simulación clínica con pacientes estandarizados sobre la autoeficacia en cuidados paliativos la capacidad para afrontar la muerte e inteligencia emocional de estudiantes de enfermería que cursaron la asignatura obligatoria de Cuidados Paliativos en la Universidad de Granada, durante los cursos 2018-2019, 2019-2020 y 2021-2022.

Para lograr este objetivo se realizó un ensayo clínico aleatorio donde se compararon tres grupos; un grupo control que recibió la docencia habitual de la asignatura, otro grupo que participó de manera activa en los escenarios y otro grupo que observó la interacción de los estudiantes en streaming desde una sala próxima.

Los tres escenarios que se emplearon en la intervención fueron desarrollados por el equipo docente de la asignatura de cuidados paliativos, con la participación de profesionales clínicos, y representan situaciones complejas relacionadas con el final de la vida, como son la comunicación con un paciente en negación, la flexibilización de una conspiración de silencio, o el burn-out profesional.

Complementariamente se realizó un estudio cualitativo con análisis temático que permitió explorar las respuestas emocionales de los estudiantes durante los escenarios de simulación, proporcionando información sobre cómo las emociones influyeron en su rendimiento y sus respuestas a la situaciones planteadas.

Los resultados muestran que el grupo de aprendizaje activo, que participó activamente en los escenarios de simulación, mostró una mayor autoeficacia en cuidados paliativos en comparación con el grupo de aprendizaje observador y el grupo de control. La capacidad para afrontar la muerte y la inteligencia emocional fueron mayores en el grupo activo y el grupo observador, con respecto al grupo control.

El análisis cualitativo señala que los estudiantes que participaron activamente en los escenarios clínicos-simulados, se sientieron nerviosos, inseguros y observados. A pesar de ello, tras la experiencia de enfrentarse a estos escenarios, los estudiantes indicaron que se sentían más seguros a la hora de enfrentarse a este tipo de situaciones en el futuro.

Estos resultados ponen de relieve el impacto positivo de la simulación clínica con pacientes estandarizados en el desarrollo de habilidades y competencias esenciales en cuidados paliativos entre los estudiantes universitarios de enfermería. Cabe destacar que el diseño del ensayo clínico aleatorizado aportó un mayor nivel de evidencia en comparación con estudios anteriores en este campo, por lo que este artículo puede servir de referencia para futuras investigaciones en el futuro.

Referencia completa:

Esteban-Burgos AA, Moya-Carramolino J, Vinuesa-Box M, Puente-Fernández D, García-Caro MP, Montoya-Juárez R, López-Morales M. Clinical Simulation in Palliative Care for Undergraduate Nursing Students: A Randomized Clinical Trial and Complementary Qualitative Study. Healthcare. 2024; 12(4):421. https://doi.org/10.3390/healthcare12040421

Acceso a texto completo GRATUITO AQUÍ

Post relacionados:

¿Debriefing oral o en video en simulación clínica en ciencias de la salud?

Simulación en cronicidad y fin de vida

Foto de Josh Appel en Unsplash